东湖快报丨537国宝回归故土,取代失落的历史记

作者:365bet网址 发布时间:2025-11-09 11:58

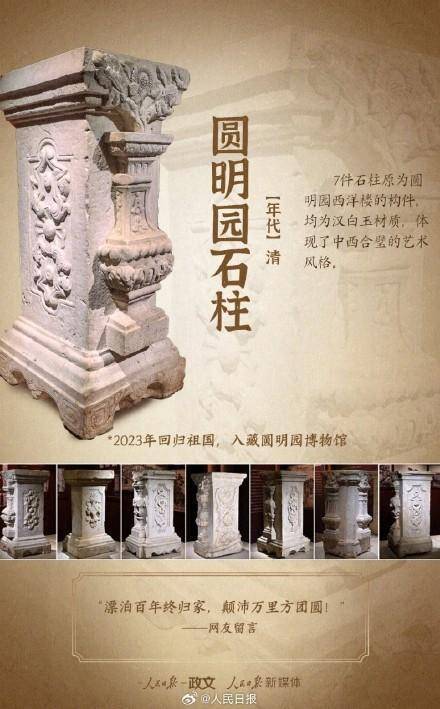

来源:微博 湖北人民日报评论员 张双双 据国家文物局公布的数据,“十四五”期间,分35次的537件流失文物跨越千山万水,回到了祖国的怀抱。从西周晚期的风行书规到战国时期的帛本《长沙子弹集》,从颐和园的汉白玉石柱到北朝、隋朝的彩绘鎏金浮雕石板立面,这些承载着中华文明基因的国宝在流亡后终于回归故里。文物归还不仅仅是文物的归还,更是文化根源延续和民族尊严的展现。这是国家复苏之路上最令人心酸的文化特征。文化遗产是历史的“活化石”,中华文明的密码蕴藏在所有归还的国宝之中。长沙子弹图书馆藏的战国帛书是中国最古老的帛书。其所著《五行序》和《攻守占领》为研究先秦军事思想文化提供了独特的物证。马家崖窑文化为新石器时代彩陶,涵盖马家崖窑、盘山窑、马厂窑三种类型,直观地展现了中华文明起源的艺术美学和生活智慧。西汉包铜铸造技术的精湛,见证了古代工匠的聪明才智和汉代手工业的繁荣。这些文物虽然经历了掠夺和搬迁的考验,但仍然保留着中华文明的痕迹。他们的回归让我们能够更全面地重建历史碎片感受文明的温暖。回顾历史,近代中国积贫积弱、战乱不断。无数国宝因海外盗掘而流失,这是中华民族难以抚平的伤痛。随着我国综合国力的不断提高,我们不再处于被动、失语的状态,而是正在积极构建完整的流失文物追回返还体系。我们通过法律程序明确权属,通过国际合作搭建桥梁,依靠民间捐赠积蓄力量。我们采取了多项措施,让更多流失的文物回家。这种寻找不仅捍卫了历史正义,也捍卫了“文化主权”,表明一个民族对自己文化的重视和责任。每一次文化财产返还都引起中国人民的共鸣。社会共识通过文化财产展览、专题会议等活动,不断形成文化财产返还的共识。社会组织、企业和个人纷纷参与支持文物修复,使文物返还成为群众积极参与的文化活动,展现了中国人民保存民族记忆、传承历史底蕴的坚定决心。在网络上,留学生们用小剧、“模仿文化商品”的形式,讲述着将外国文化商品带回原籍地的漫长旅程。数千网友留言表示:“祝祖国永远平安,流失海外的中国文物早日归还!”文物归还促进的不仅是物质实体的归还,更是文化意识的提升、文化底蕴的强化。自信。作为国宝归来不是终点,而是遗产文化的起点更加注重归还文物的保护和复兴,运用专门技术保护文物的物理安全和历史信息,保存文明的物质环境。我们还通过创新展览、数字化呈现、跨界传播等方式,将文化艺术品带入公众生活。这确保了文化规范及其内在的精神内核得到认可和承认,物质文化遗产得以保存,非物质民族精神在现代焕发光芒。遗产将永远持续下去。

来源:微博 湖北人民日报评论员 张双双 据国家文物局公布的数据,“十四五”期间,分35次的537件流失文物跨越千山万水,回到了祖国的怀抱。从西周晚期的风行书规到战国时期的帛本《长沙子弹集》,从颐和园的汉白玉石柱到北朝、隋朝的彩绘鎏金浮雕石板立面,这些承载着中华文明基因的国宝在流亡后终于回归故里。文物归还不仅仅是文物的归还,更是文化根源延续和民族尊严的展现。这是国家复苏之路上最令人心酸的文化特征。文化遗产是历史的“活化石”,中华文明的密码蕴藏在所有归还的国宝之中。长沙子弹图书馆藏的战国帛书是中国最古老的帛书。其所著《五行序》和《攻守占领》为研究先秦军事思想文化提供了独特的物证。马家崖窑文化为新石器时代彩陶,涵盖马家崖窑、盘山窑、马厂窑三种类型,直观地展现了中华文明起源的艺术美学和生活智慧。西汉包铜铸造技术的精湛,见证了古代工匠的聪明才智和汉代手工业的繁荣。这些文物虽然经历了掠夺和搬迁的考验,但仍然保留着中华文明的痕迹。他们的回归让我们能够更全面地重建历史碎片感受文明的温暖。回顾历史,近代中国积贫积弱、战乱不断。无数国宝因海外盗掘而流失,这是中华民族难以抚平的伤痛。随着我国综合国力的不断提高,我们不再处于被动、失语的状态,而是正在积极构建完整的流失文物追回返还体系。我们通过法律程序明确权属,通过国际合作搭建桥梁,依靠民间捐赠积蓄力量。我们采取了多项措施,让更多流失的文物回家。这种寻找不仅捍卫了历史正义,也捍卫了“文化主权”,表明一个民族对自己文化的重视和责任。每一次文化财产返还都引起中国人民的共鸣。社会共识通过文化财产展览、专题会议等活动,不断形成文化财产返还的共识。社会组织、企业和个人纷纷参与支持文物修复,使文物返还成为群众积极参与的文化活动,展现了中国人民保存民族记忆、传承历史底蕴的坚定决心。在网络上,留学生们用小剧、“模仿文化商品”的形式,讲述着将外国文化商品带回原籍地的漫长旅程。数千网友留言表示:“祝祖国永远平安,流失海外的中国文物早日归还!”文物归还促进的不仅是物质实体的归还,更是文化意识的提升、文化底蕴的强化。自信。作为国宝归来不是终点,而是遗产文化的起点更加注重归还文物的保护和复兴,运用专门技术保护文物的物理安全和历史信息,保存文明的物质环境。我们还通过创新展览、数字化呈现、跨界传播等方式,将文化艺术品带入公众生活。这确保了文化规范及其内在的精神内核得到认可和承认,物质文化遗产得以保存,非物质民族精神在现代焕发光芒。遗产将永远持续下去。 下一篇:没有了